このコラムでは、BtoBマーケティングにおけるリードクオリフィケーションとは何か、リードクオリフィケーションが重要な理由、具体的な方法、事例、選定方法の決め方のポイントについてご紹介する。

リードクオリフィケーションとは?

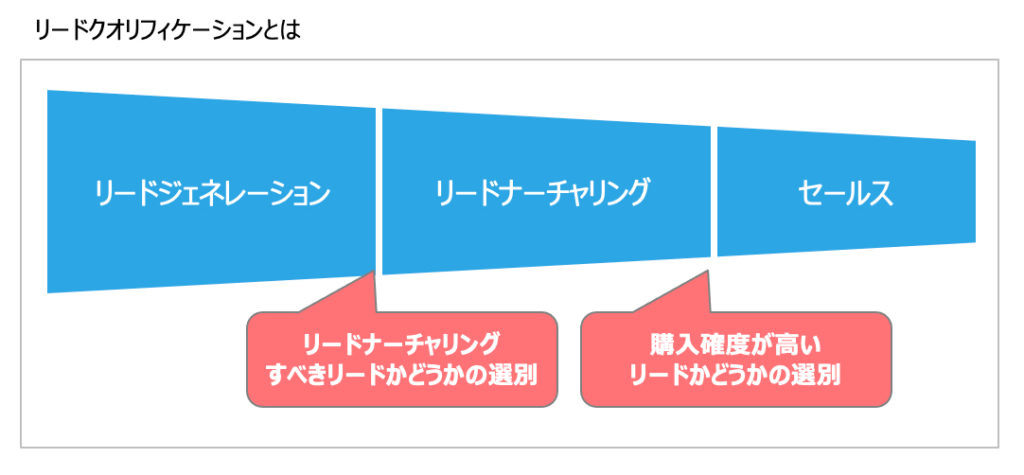

リードクオリフィケーションとは、リードジェネレーション・リードナーチャリングで獲得・育成したリードの確度を見極めるマーケティング業務のことだ。営業部門に引き渡しても良い「購入の確度が高そうなリード」を選定・抽出する業務である。

また、リードクオリフィケーションは、上記図のように「リードジェネレーションしたリードに対してリードナーチャリングすべきリードであるかどうかの選別」を含めることもある。リードナーチャリングも工数(コスト・時間)がかかるためだ。リードクオリフィケーションをどのタイミングで初めて徐々に絞り込んでいくか?が重要である。

リードクオリフィケーションの難しいポイント

リードクオリフィケーションは、買ってくれそうなリードかどうか?を見極めるための「判断基準の設計」が非常に難しい。判断基準を厳しくするとリードの量が減り、緩くすると質が悪くなる。この量と質のバランスを最適化する基準設計が非常に難しい。

営業部門からは、「売れる可能性の高いリード」を「数多く欲しい」と希望されるが、そのようなうまい話はなく、結果的に量に偏ってしまうことが多い。その結果、「リードを受け取ったが質が悪い。量が多くこなせない」といったクレームになる。

リードジェネレーション、リードナーチャリングとの違い

リードジェネレーション、リードナーチャリングとの違いは、業務内容が異なる。リードジェネレーションはWEBサイト・展示会などで新規リードを獲得する業務、リードナーチャリングはメルマガ・ニュースレターなどで獲得したリードを育成する業務、リードクオリフィケーションは育成したリードの確度を見極めセールス(営業)に引き渡す業務だ。

リードクオリフィケーションのメリットと重要な理由

リードクオリフィケーションのメリットは、営業効率の向上・受注率の向上だ。ある一定条件をクリアしたリードに対してのみ営業部門がセールスを行うため営業効率の向上、受注率の向上が期待できる。さらに、絞り込んだリードのみへのセールスとなるため、少人数での営業体制構築にもつながる。このようなメリットがあるからこそ、リードクオリフィケーションは重要なのだ。

しかし、リードクオリフィケーションを逆説すると、リードを選別している以上、機会損失につながる可能性を秘めている。その機会損失を恐れてリードクオリフィケーションを怠ると営業活動に無駄が出てくる。機会損失か、無駄の排除かのバランスを見ながらリードクオリフィケーションを進めることが重要だ。

リードクオリフィケーションの方法

リードクオリフィケーションは、さまざまな方法で「リードの選別」ができる。インサイドセールスのように、人間が電話をかけてリードと対話し、その内容からリードクオリフィケーションするといったことも可能だろう。こういった方法に加えて、最近ではデジタル上のリードの行動データをベースにしたリードクオリフィケーションも行われている。

デジタル上でのリードクオリフィケーション

デジタル上でのリードクオリフィケーション方法は、リードのデジタル上での行動履歴(メルマガ開封やWEBサイト訪問、コンバージョンなど)を分析しリードクオリフィケーションする方法だ。主に、マーケティングオートメーション(MA)のスコアリング機能や行動履歴の分析機能を活用する。では、実際にどのような判断材料でリードクオリフィケーションするのか、その具体例を7つご紹介する。

(1)個人スコア

1つ目は、マーケティングオートメーション(MA)の個人スコアだ。個人スコアとは、マーケティングオートメーション(MA)に登録されているリード個人に付与されるスコアのことだ。そのリードがWEBサイトを見たら+1点、セミナーに参加したら+5点という具合に、加点されていくため、累積スコアが高くなればなるほど、興味がある・検討しているという可能性が高い。

(2)企業スコア

企業スコアには、2つの定義がある。

1つ目は、企業そのものが持つ信用度のスコアのことだ。自社製品のメインターゲットとなるような企業であれば+5点、企業の信用調査で優良企業と評価されているなら+3点という具合に企業そのものに対して加点していく。

2つ目は、リード個人が所属している企業から、どのくらいのWebサイトアクセスがあったのか?をスコアリングしたものだ。

例えば、A社に所属しているリードBがマーケティングオートメーション(MA)に登録されているとしよう。リードBが自社のWEBサイトにアクセスするとリードBの個人スコアは加点されていく。しかし、A社の社員はリードBだけではない。リードBの上司・部下・同僚といった関係者も必ず存在する。リードBの上司・部下・同僚も、リードBから話を聞いて、WEBサイトにアクセスしている可能性もある。このようなWEBサイトのアクセスは、「組織的アクセス」と見ることができ、「組織的アクセス」が多ければ「関係者が製品に興味をもっている可能性がある」と判断できる。この「組織的アクセス」があるたびに、A社にスコアを付与していくのが企業スコアだ。

2つの定義がある企業スコアであるが、こういったスコアを見ることで、購入確度の判断材料にすることができる。

(3)直近のWebサイト訪問回数

直近のWebサイト訪問回数とは、直近の期間内(例:1ヶ月以内など)において、リード個人とそのリードが所属する企業から、どのくらいサイトへのアクセスがあったのか?の回数のことだ。

1回のアクセスで大量のWebページを見て回っているケースや、日を変えて何度も何度もアクセスしているケース、さらには、日を変えて何度も同じページを確認しているケースなどがある。こういった直近の行動と回数を確度判断の材料にするのだ。

(4)直近のキーページ閲覧の有無

キーページとは、製品・サービスの購入に関して事前に確認する可能性のあるページだ。例えば、料金ページや導入・契約までの流れのページ、見積もり依頼フォームなどである。

こういったページをリード個人が見ているのか?そのリードが所属する企業からのアクセスが多いのかどうか?を確認する。これにより、購入を検討している可能性があるのかどうか?を判断できる。

(5)直近のスコア合計

直近のスコア合計とは、過去1週間などの期間を決め、その期間におけるスコアの合計値だ。

例えば直近1週間の個人スコア・企業スコアの合計が、他のリードに比べて高い場合は、そのリードはそれだけデジタル上で接点があったということになる。つまり、導入を検討している状態と言えるかもしれない。

(6)直近のコンバージョン

Webサイトからのコンバージョンはリードからの行動による意思表示であるため、確度とタイミングをはかる、非常に良い判断基準になる。

直近で、資料ダウンロードがあったのか、セミナー申し込みがあったのか、見積り依頼があったのか、そのコンバージョン内容を分析してみよう。そうすれば確度やタイミングを知るよい基準になるだろう。

(7)直近の同じ組織からのコンバージョン

上述したように、組織的なアクセスがある以上、同じ組織からのコンバージョンが多ければ多いほど、組織的に製品に興味がある可能性、検討している可能性が高くなる。また、何か課題があり、組織的に悩んでいる可能性も高く、課題の重要度も高い可能性もある。そのため、同じ組織から同時期にコンバージョンがある場合は、確度が高い可能性がある。

以上、7つの判断基準をご紹介した。では、実際に、BtoB企業ではどのようなリードクオリフィケーションを展開しているのか、その事例をご紹介しよう。

リードクオリフィケーションの事例

ここでご紹介する事例は、弊社のお客さまの事例だ。社名などを公開するわけにはいかないため、事例概要を簡単に紹介する。各社それぞれ、自社のリソースや顧客特性に合わせてリードクオリフィケーションの方法を具体化し、改善している。

マーケティングオートメーション(MA)・WEBコンバージョンによるリード抽出の事例

1つ目の事例は、製造業A社のマーケティングオートメーション(MA)・WEBコンバージョンによるリード抽出の事例だ。A社では、WEBサイトや展示会などのイベントで獲得したリードをMAで一括管理し、継続的なメルマガ配信とセミナーを実施している。こういったデジタルマーケティングの施策を展開する中で、下記のような条件で営業部門にリードを送客している。

- (1)セミナーに参加したリードがセミナー後のアンケートで「デモ」を希望した場合

- (2)直近の個人スコアがある点数を超えていて、かつカタログ請求などの資料請求が来た場合

- (3)デモ依頼フォーム、見積もり依頼フォームなどのキーページを閲覧したリードを抽出しインサイドセールスにて確認後、営業送客

(1)と(2)はWEBのコンバージョンを起点とするリードクオリフィケーションだ。スコアリングも参考にしているが、スコアが高いからといって確度が高いとは判断していない。明確な資料請求やセミナー参加といったコンバージョンを重要視している。

(3)はマーケティングオートメーション(MA)の行動データが基点となっているリードクオリフィケーションだ。キーページを設定することでインサイドセールスがフォローするタイミングを作り出している。

(1)と(2)は比較的、「質」を重視したリードクオリフィケーション、(3)は少し「量」を重視したリードクオリフィケーションとなっている。

インサイドセールスによるリードクオリフィケーションの事例

2つ目の事例は、IT企業B社のインサイドセールスの事例だ。B社は、WEBサイトでのリードジェネレーションが年々増加し、WEBで獲得したリードは、機会損失を減らすために、インサイドセールスが全て電話でフォローしている。

インサイドセールスは、電話フォローでリードの課題を必ず確認する。全てのリードに対して課題把握ができるというわけでもないが、課題把握に成功したら、課題の内容が自社製品で解決できる課題(解決事例のある課題)かどうかを判断し、解決できると判断できれば営業部門に送客している。

営業部門は、インサイドセールスからリードを引き受けると、課題の内容に合わせてソリューション提案を行う。事例紹介を交えた製品デモを行い、導入相談へとつなげクロージングしている。

B社の場合、営業部門の「強いソリューション提案力」という強みがあるからこそ、このような連携が実現している。自社のリソース(営業力)を的確に把握したリードクオリフィケーションであると言える。

リードクオリフィケーションの選定方法の決め方「3つのポイント」

リードクオリフィケーションにはさまざま方法があり、各社それぞれのやり方がある。そのため、リードクオリフィケーションを検討する場合、どのように決めれば良いか判断できないことも多いようだ。そこで、リードクオリフィケーションの選定方法の決め方「3つのポイント」をご紹介する。

コンバージョンの有無がポイント

リードクオリフィケーションは、資料請求、セミナー申し込み、デモ依頼などのコンバージョンの有無がポイントになる。コンバージョンがあるということは、かならずコンバージョンしなければならない理由が背景にある。その理由は確認しなければわからないこともあるが、コンバージョンがある以上、かならず何かあると考えられるため、コンバージョンがあるということは確度が高い可能性はあると判断できる。

逆にコンバージョンがなくても、「スコアがやたら高い」「キーページを見ている」などような行動があるときは、何かしら検討をし始めた「タイミング」なのかもしれない。たまたま見ていただけということも十分に考えられるが、コンバージョンがない場合でも確度の高そうなリードを発掘できる可能性はある。

このため、まずはコンバージョンの有無をリードクオリフィケーションの判断材料の1つに加えるのは非常に効果的であると言える。

定量的データ・定性的データで判断する

マーケティングオートメーション(MA)のスコアリングはリードの確度を判断する定量的なデータの1つである。こういったデータは数値で比較できるためリードクオリフィケーションしやすい。しかし、定量的データだけで判断すると、「興味本位でWEBサイトを見ていただけ」といったリードも抽出してしまうことになる。

そのため、定性的なデータも必須だ。定性的なデータとは、リードの意図・意志のことである。例えば、スコアが高得点のリードから資料請求コンバージョンがあったとしよう。この時、リードに、「なぜ資料請求したのか?の理由」を確認することが重要だ。これが定性的データだ。

「情報収集してただけ」「興味本位」といった理由であれば確度は低い可能性は十分にあり、逆に「導入検討のため」といった理由であれば、確度は高い可能性がある。

このため、スコアリングのような定量的なデータだけでなく、定性的なデータも取得できるように工夫し、リードクオリフィケーションの判断精度を高めていくことが重要だ。

定性的データはBtoBではなかなか聞き出せないこともあるため、「どういうタイミング」で「どんな質問の仕方」をすれば、「明確な答えが得られるのか?」を考えたリードナーチャリングのシナリオ設計が重要となる。

営業部門・インサイドセールスの強みを把握して条件を決める

リードクオリフィケーションは、リードを連携する営業部門・インサイドセールスの強みを理解した上で、実施すると非常に効果的だ。上述した事例B社のように、「ソリューション提案に強い」という強みを理解していれば、「リードの課題を把握できれば営業部門に送客」というリードクオリフィケーションが実現できる。

このような連携ができれば、リード件数を重視するリードジェネレーション施策、課題把握を重視するインサイドセールス、ソリューション提案による受注率アップを実現する営業部門という形の連携が実現する。

リードクオリフィケーションまとめ

以上、リードクオリフィケーションの方法、事例、選定方法の決め方を解説した。御社ではどのようなリードクオリフィケーションを設計されるだろうか?営業部門・インサイドセールスの強みなども理解した上で、質と量のバランスを最適化しながら設計を進めていただけたら理想的である。